338回 神田裕子著『職場の「困った人」をうまく動かす心理術』を読んでみた

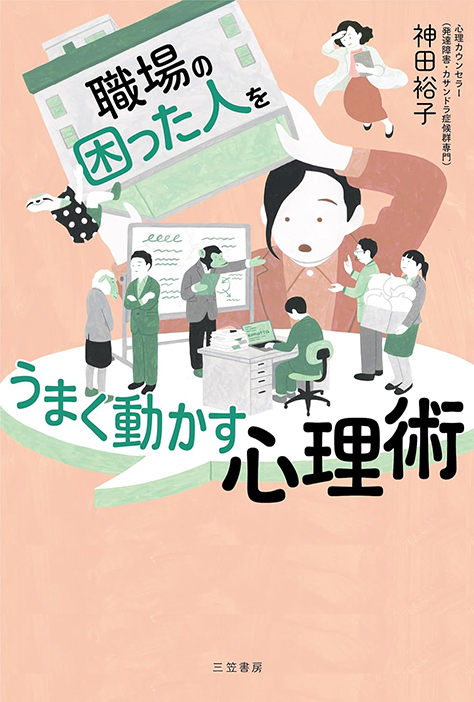

先週の今頃にX上で話題になっていた神田裕子氏の『職場の「困った人」をうまく動かす心理術』(三笠書房)。実際に出版される前から、表紙のイラストや公開された見出し、オビのコピーから、発達障害当事者・精神疾患当事者に対する差別につながる本なのではないかと批判をうけ、出版差し止めのネット署名運動も起こった。

この本の話題をしている人もずいぶん減っており、興味を持っている人もあまりいないかもしれないが、どういう本なのか気になっていてしょうがなかったので実際に読んでみることにした。

まず、炎上した理由のおさらいをしてみよう。

〇職場にいる困った人のことを「困ったさん」と称し、それをタイプ分けするのに実際の発達障害や精神疾患の名称を使っていることがそういった障害・疾患を持つ人への差別に繋がったり、医療倫理に欠けているのではないかとされたこと。

〇それらの「困ったさん」をイラストで動物として描き、困らせられている側を人間として書いていたことで、そういう人を下に見ている、差別しているのではないかとされたこと。

〇この本の記述の影響で、医師でもないのに職場で他人に勝手に発達障害のレッテルを貼ったりする人間がでてくるのではないか。

〇オビの「なぜ、いつも私があの人の尻拭いをさせられるのか?」のコピーがそういった障害・疾患当事者を尻拭いの対象であると、ネガティブな存在であるかのように扱っているのではないか。

〇各タイプの例を取り上げている章の小見出しに、「異臭を放ってもおかまいなし」(ASD)、「同僚の功績を平気で横取り」(ADHD)、「人の手柄を横取りしてでも評価されたい」(トラウマ障害・PTSD)といった極端な例をあげており、それがそういう特徴を持つ人全般の特性であるという偏見をもたらしかねない。

などといった点が指摘されていたのだが、実際に読んでみるとどうだったのだろうか。

まず、職場に対応に困るような人、迷惑な人がいるというのはよくあることだ。

そして、2021年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されており、発達障害・グレーゾーンに対する知識、対応について会社としても学ぶ必要があるし、個人的にも必要になってくるだろう。

しかし、職場の困った人と分類するのに障害・疾患と結びつけるのは全然違う話である。この本は細かい内容以前に枠組み自体に大きな問題がある。