PROFILE

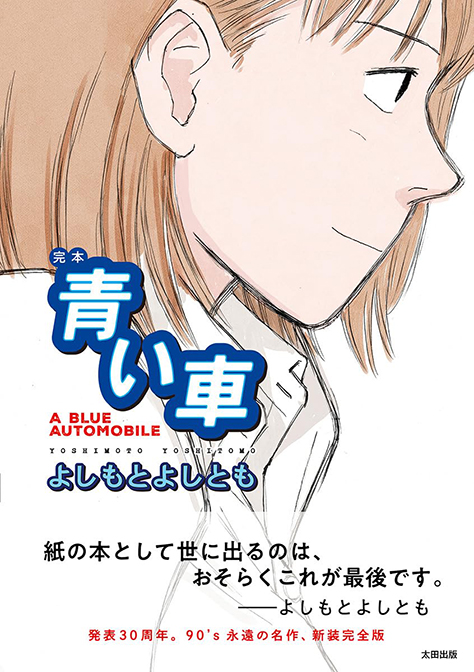

よしもとよしとも

漫画家。1985年、角川書店の少女漫画誌『月刊ASUKA』第1回まんがスクール入選作の4コマ漫画『日刊吉本良明』でデビュー。その後『レッツゴー武芸帖』『東京防衛軍』『よしもとよしとも珠玉短編集』を発表。1996年に短編集『青い車』を刊行。2020年に講談社『MANGA Day to Day』にてコロナ禍の格差日本を描いた短編「OHANAMI 2020」を発表。現在の代表作として、講談社『コミックDAYS』で無料公開中。

著書自画像

絶版だった傑作『青い車』復刊

――’96年に刊行されてから、電子書籍での発売がなく、長らく絶版状態になっていた『青い車』が約30年の時を経て復刊されるとのことで、当時のファンはもちろん、その頃に生まれた世代の間でも話題になっています。

よしもとよしとも(以下、よしもと) 復刊してすごい嬉しかったのは、漫画家の大山海さんがもう買ってくれていて、彼って俺の息子と同じくらいの年齢(28歳)なんだけど、「僕にはこういう色気が出せない」ってちゃんと作品を読んでくれたうえで「ものすごい自分の好きな漫画だった」って言ってくれたんです。俺も大山さんの漫画すごい好きだし、若くて才能のある人に好きだと言ってもらえるのは、ものすごい光栄ですよね。何か物を作ってる若い人には絶対ヒントがあると思ってるんで、そういう人たちに届いてほしいです。

――長らく復刊しなかったのは理由があったんですか?

よしもと 電子書籍で出そうって話は度々あって、大手出版社と作業を進めてもいたんですけど、「このページは黒塗りにしてくれ」とか規制が厳しくて。やっぱり紙のほうが手触りとか匂いとか、どこの本屋で買ったとか記憶に残るし、もともと紙で読むのを前提とした描き方をしてるので。今回は太田出版から紙で出版できるとのことだったんですけど、過去の作品を振り返るのってカッコ悪いじゃんって気持ちがあったんですね。俺みたいなパンク/ニューウェブ世代ってそういうのがすごい強いんです。しかも寡作なのに過去のものを出しちゃうって、すごいカッコ悪いって思ってて。

――そこから復刊に踏み切れたのはなぜですか?

よしもと コロナの時、10年ぶりに「OHANAMI 2020」って短編を描いて、8ページなんだけど傑作だと思ってるんです。描いた時の感覚が「青い車」を描いた時と似てたんですよね。基本的なところで全然変わってねーな俺、って思って。これを代表作として出せたから、逆に過去に対してのこだわりがなくなって、べつにいいんじゃない? って思えたんですよね。

――そこでちょうど太田出版から声がかかり。

よしもと それはもう少し後のことで、「OHANAMI 2020」を描いた後に『アメリカン・ユートピア』の試写会に行ってすごい感動したんです。劇中でデヴィッド・バーンが80年代の「トーキング・ヘッズ」の曲をやるんですけど、完全にいまの曲になってるじゃん! って。もちろんデヴィッド・バーンのパフォーマンスが優れてるのもあるんですけど、楽曲とか歌詞自体が全然いまでも通じる内容なんですよね。過去のものも現在のものも同一線上に並んでる感じに影響を受けて、俺もこういうのをやってみたいなって思ったんです。それで今回『青い車』を出してみようと思いました。

――「過去のものも現在のものも同一線上に並んでる」ということで、復刊した『青い車』も当時と同じタイトルロゴを使用していますね。

よしもと デザインはオリジナルを手がけた小室杏子さんにやってもらうって決めてて、カバーのロゴも全く同じものを使いました。デザイナーさん的には新しくしたかったと思うんだけど、俺は新しい表紙の絵と当時のロゴを組み合わせたほうが新鮮さがあるように感じてそれでお願いしますと。ノスタルジーではなく、タイムレスな感覚に繋がると思いました。