よしもと ちょうど頭角を現してきた5つくらい下の世代が松本大洋君とかで、すごく突き上げを感じていました。何か新しい表現をしなきゃとか、いろいろ考えちゃって、描線を変えるためにペンじゃなくて鉛筆で描いた原稿をそのまま雑誌に載せたりとかしてたんですけど、全然うまくいかなかったんです。当時は「あらかじめ壊れた世代がすごい」みたいに言われてて、話の内容も荒んでれば荒んでるほどすごいみたいな風潮がありました。俺はその世代からはちょっと離れていて、歳が上だったんですよね。

――画材の変化以外に「新しい表現」と言うと、どんな風に試行錯誤されていたんですか?

よしもと 『COMIC CUE』の1号目が出る時(’94年)、音楽好きの中でテクノがちょっと盛り上がってきてて、俺も可能性を感じていたので、テクノっぽい手法で大島弓子の「バナナブレッドのプディング」をサンプリングして「バナナブレッド’95」ってタイトルで掲載したんだけど失敗したんですよね。(『COMIC CUE』責任編集長の)江口寿史さんは「やりたいようにやってくれたよね」って感じで言ってくれて、和田ラヂヲ君は「あれ面白かったよ」って声かけてくれたんだけど、読者からも編集さんたちからの評判も良くなかったし、自分でも良くないってわかるし。

――どのあたりが「良くない」と思ったんでしょう。

よしもと ギミックに頼りすぎて、うまくいってなかったんです。それが’94年の年末ぐらいのことで、でもその反動で「誰でも絶対わかるシンプルな話を描こう」と自分の原点に立ち返れました。

――90年代半ばが大きなターニングポイントになっているんですね。

よしもと 完全にターニングポイントですね。その後の阪神・淡路震災がかなり衝撃で、人って死んじゃったらおしまいじゃんって知ったんです。ちょうど長女が生まれて子育てをやっていて。

――命の重さを痛感する時期でもありますね。

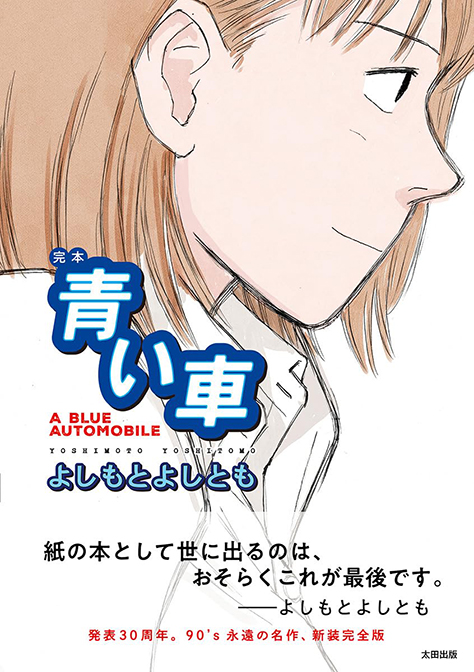

よしもと それまで俺は人との関わりの中で駆け引きみたいなことを考えちゃってたんです。こういうことを言ったらカッコ悪いとか、相手はいまの発言をどう思ってるのかなとか、すごい考えて自分の中で壁を作ってた。でも赤ちゃんってそういう壁を突き破って要求してくる。腹が減りゃ泣くし、眠けりゃ泣くし、そのストレートさに触れていたら、人間ってこれでいいじゃんって思ったんです。当時のテクノもオシャレじゃなくて、サンダルと家着のTシャツでクラブ行って、好きなように踊って帰ってくるみたいな開放感があって、それにも影響を受けて、もうシンプルでいいじゃんって。自分の絵は自分の絵なんだから、別に古かろうが新しかろうが知るかって思えたんです。それでできたのが「青い車」です。

――わー、すごい大きな変化!

よしもと 「青い車」が完成した後に、ひとりだけ指摘してくれた人がいたんですけど「シンプルなストーリーに言葉を浮遊させていくっていうのはテクノだね」って。

――テクノ的な手法から切り離そうと決めて生まれた作品が、結果的に別の形になって成功したんですね。