――新しい表紙もアナログで描かれていますか?

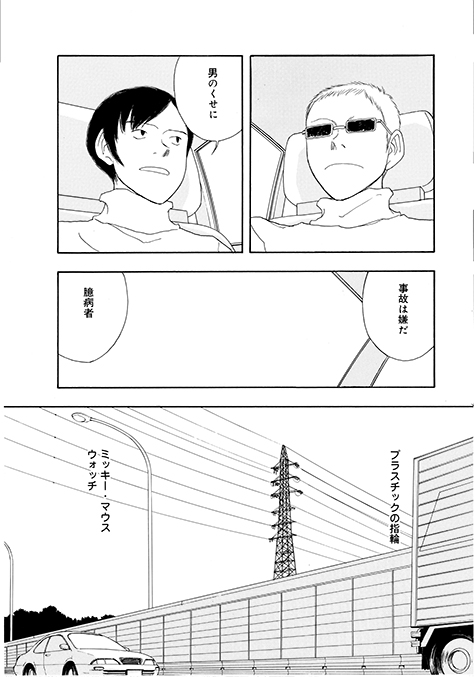

よしもと iPadのクリップスタジオと半々で描きました。表題作「青い車」執筆時は物理的にも大きな変化があって、それまで使ってたGペンがなんか面白くねえなって。ちょっと違うのでやってみようっていろんなペンを試している中でスクールペンを使ってみたら「何これめっちゃ描きやすいんだけど、なんでいままで気づかなかった」ってなって、作業もGペンの時の3倍くらい早くなりました。その時点で「青い車」の締め切りまで1週間くらいしかなくて(笑)。でもスクールペンのおかげもあってものすごいスピードで描けて、それからずっと使ってます。いまはGペン時代の10倍の早さでペン入れするようになってます。

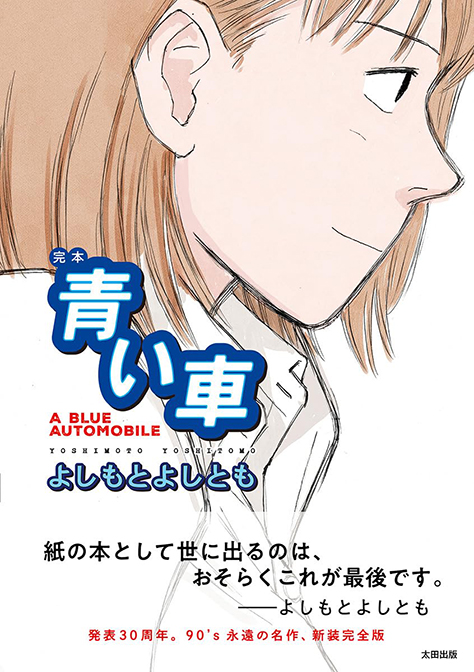

『完本 青い車』収録「青い車」より

©️よしもとよしとも/太田出版

――当時刊行された『青い車』には、あとがきに表題作の「青い車」について「マンガ史に残る傑作」とご自身で書かれていますが、完成後は手応えがあったんですね。

よしもと 「描くべきことを描いた」という確信がありました。「青い車」って発表した時点では賛否両論で、読者でも同業者でも、絶賛する人とわかんないっていう人に分かれてて、後者には「なんか煮詰まってる?」とか心配されたり(笑)。でもどんな評価を受けようが「これはこれだから、他人の評価で変わるものじゃないし」って気持ちがありました。

90年代半ばの社会と自身の転機

――よしもとさんにとって「青い車」を描かれた90年代ってどんな時代でしたか?

よしもと 本当にいろんなものが一斉に変わっていった感じがあるんですよね。京子ちゃん(岡崎京子)の『リバーズ・エッジ』が映画になった時(2018年)に、メディアが「90年代は閉塞の時代だった」って言ってたけど、そんな一言で片付けられる時代ではないよと。音楽界隈もすごく変わりつつあった時期で、たとえば’95年にはサニーデイ・サービスが、いきなり『若者たち』を出してきたり、スピッツも『ロビンソン』でいきなりチャートインしたり、翌年はフィッシュマンズの『空中キャンプ』が発売された年で、それくらい変化が起きてた時期です。

――’95年は世間的にも大きい出来事が起きた年ですよね。

よしもと そうですね。阪神・淡路大震災もオウムの事件も、Windows 95の発売や『新世紀エヴァンゲリオン』の放送も’95年。エヴァンゲリオン、子どもを保育園に迎えに行く前にテレビつけてて、3話か4話くらいから見始めたんだけど、最初言ってることが全然わかんなくて「使徒って何?」って。でも全くわからないんだけど、なんかすごいなあって観てました。

――ちょうど「青い車」を描かれていた時期でもありますね。世間の大きな流れを汲みつつも、物事が持つ大きな意味に巻き込まれず、人間の細部に目を向けた作品だと感じました。

よしもと 人間の原点というか、もっと基本的な「そいつがそこで生きてる」ってことを描こうと決めたんです。それまでは漫画を描く手法にこだわっていて、試行錯誤を続けて迷走していて、評判も悪かったんですよ。同時に下の世代の若い人たちがみんなすごく才能があって、自分の絵は描線ひとつ取っても古いと感じていました。

――「青い車」までは試行錯誤の時代だったんですね。